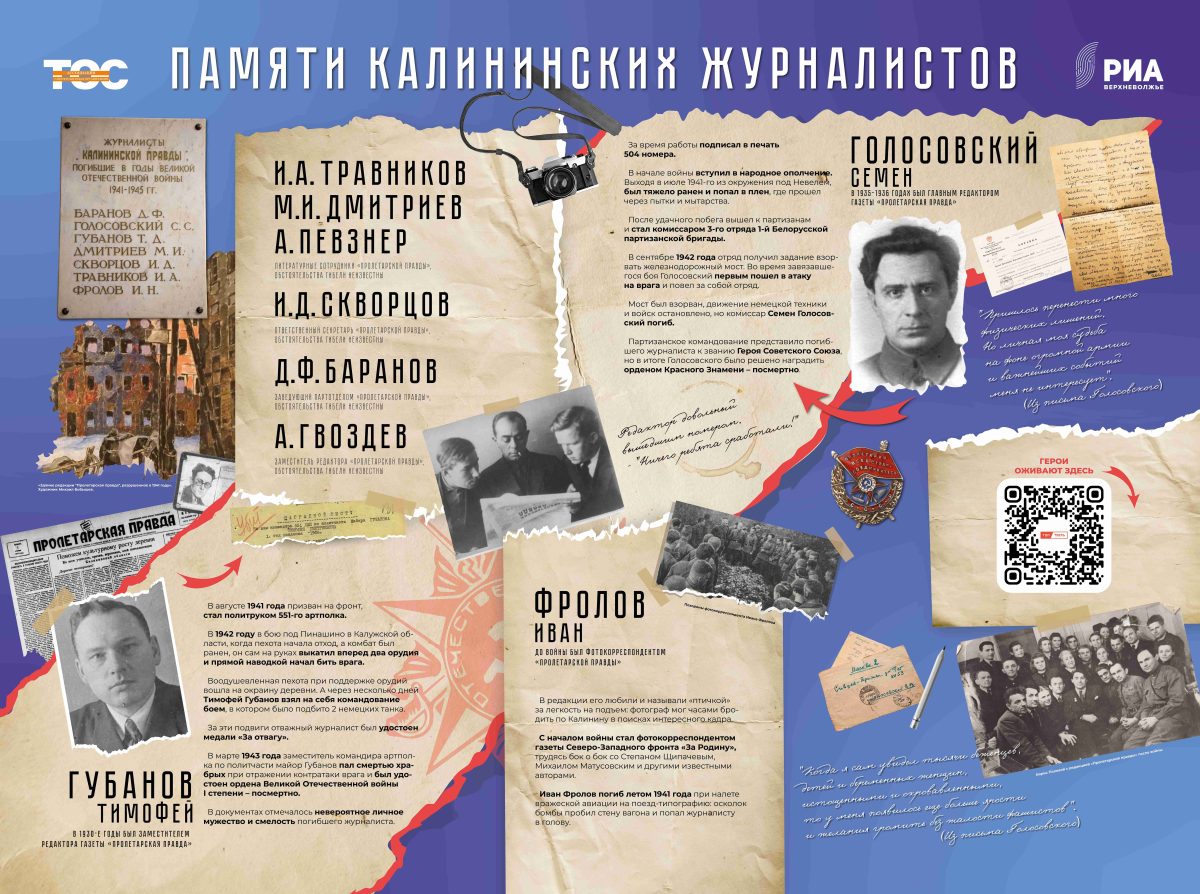

Памяти калининских журналистов, не вернувшихся с Великой Отечественной войны В Твери в здании на Вагжанова, д. 7, известном в народе как «Дом Печати», на первом этаже висит неприметная мраморная доска. На ней семь имен: Баранов Д.Ф.Голосовский С.С.Губанов Т.Д.Дмитриев М.И.Скворцов И.Д.Травников И.А.Фролов И.Н. Это журналисты калининской газеты «Пролетарская правда» (позже «Калининская правда», затем «Тверская жизнь»), которые погибли на Великой Отечественной войне. Какими людьми они были, при каких обстоятельствах ушли из жизни, о чем мечтали, о чем писали? К сожалению, мы много лет не знали о них ничего. Уже когда появилась доска, выяснилось, что и погибших коллег не семь, а больше. На доске нет бывшего замредактора «Пролетарской правды» Андрея Гвоздева и бывшего литературного сотрудника Александра Певзнера. Они погибли в первый год войны, от них не осталось даже фотографий.

Не сохранилось практически никаких сведений и о И.Д. Скворцове, ответственном секретаре газеты, и о заведующем партотделом Д.Ф. Баранове, о литсотрудниках М.И. Дмитриеве и И.А. Травникове. Но взяв в руки пожелтевшие номера «Пролетарской правды» 1930-х годов, мы встречаем их имена: под текстами и фотографиями, в выходных данных. Газета свидетельствует: эти люди были. Как мы, они были творческими, энергичными, верящими в свое дело. Любили своих жен и детей, работу, родной город, Родину. Уже в восьмидесятые было невозможно отыскать даже их фотографии. Но сейчас, когда в свободный доступ выкладываются материалы из архивов о награждениях в период Великой Отечественной войны, вдруг появилась возможность узнать больше и о людях, увековеченных на белой мраморной доске. Вот небольшие справки о них. Давайте вспомним ушедших калининских журналистов.

Семен Голосовский Он был редактором «Пролетарской правды» в начале-середине 1930-х годов, и было ему тогда всего-то 30 с хвостиком лет! Но в большом коллективе газетчиков молодого главреда сразу зауважали: во-первых, он был умным и вежливым, во-вторых, и сам прекрасно писал. В век официоза и штампов он требовал от журналистов: «А ну-ка расскажите об этом нормальным человеческим языком…». В 1936 молодой талантливый редактор уехал на повышение в Москву, руководить газетой «Индустрия», и расстроенная редакция «Пролетарской правды» подарили ему коробочку с гранкой из типографского сплава, на ней выгравировали такую надпись: «Семен Семенович, 504 раза Вы подписали «Пролетарскую правду». За этой подписью мы чувствовали себя неплохо». Ах, как далеко мог пойти этот блестящий журналист и редактор: но началась война, и Голосовский сразу же вступил в народное ополчение.

Вот такое письмо он написал жене и сыну 6 июля 1941 года. «Дорогие мои! Я еще в Великих Луках. Вчера ночью собрались срочно выступать, но не сумели пробраться. Выступим сегодня ночью. Мы действуем отдельной частью, как и предполагалось в Москве. В Великих Луках – это уже полностью то, что можно было предположить. Сейчас только 2 часа дня, а фашистская авиация налетала уже раз десять, даже опротивело все. Но за все время они прогонялись зенитками и нашими самолетами. До чего же хорошо и гордо дерутся наши «ястребки»! Я сам видел, как от одного нашего истребителя позорно бежали несколько бомбардировщиков и истребителей фашистов. Валюша и Юра, когда я сам увидел развороченные машины и вагоны, тысячи беженцев, детей и беременных женщин с израненными, окровавленными ногами, босых и грязных, когда я увидел молодых ребят и девушек, барышень со вздутыми, обильно политыми кровью ногами, когда они группами подходили к нам и просили поскорее кончить с немецкой сволочью (мы одеты и вооружены лучше многих людей, и о нас уже идет слух впереди), то у меня появлялось еще больше ярости и желания громить, громить без пощады и жалости фашистов. Дорогие мои, чувствую я себя неплохо, хотя пришлось перенести много физических лишений. Но личная моя судьба на фоне огромной армии и важнейших событий меня не интересует. Беспокоюсь о вас и много и часто думаю о вас. Передай Грише, что его продукция (сухари) хорошая, и красноармейцы хвалят. Они действительно хороши и по существу являются основной пищей в течение ряда дней. Валюша, еще и еще раз прошу не беспокоиться, если долго не будет писем. Я свое обещание буду выполнять. Но не всегда это зависит от меня. Целую тебя и Юру несчетное количество раз. Целую маму и всех родных». Когда это письмо дошло до Москвы, батальон Голосовского уже находился в окружении, он из него не вышел. Сначала думали, что Голосовский погиб. Но он не погиб. Он был тяжело ранен. Лежа на земле, залитый кровью, он уже видел над собой занесенный немецкий сапог. Тяжело раненный, полз по земле, пытался выбраться. Попал в плен, там пережил голод, избиения и пытки. Многие ломались, не выносили издевательств. А Голосовский не сдался: сумел бежать из плена с двумя товарищами и сразу же отправился на поиски партизанского отряда. Так бывший калининский журналист стал комиссаром 3 отряда 1 белорусской партизанской бригады. Дальше цитируем сухие строчки из представления к боевой награде – ордену Красного знамени: посмертно. «Тов. Голосовский проявил стойкость и храбрость и умелое руководство боем. Дважды участник боев под м. Воронечи. Участник боя по взрыву железнодорожного моста на р. Шоша (Западная Белоруссия), где первым пошел в атаку на обороняющегося противника. Мост взорван, движение прекращено. Героически погиб в неравном бою при выполнении задания». Руководство представляло Голосовского к званию Героя Советского Союза: но партизанам их в ту пору не давали. Орден боевого Красного знамени был позже передан супруге погибшего редактора-героя.

Тимофей Губанов Все, что мы знали до недавнего времени об этом человеке – он был заместителем главного редактора «Пролетарской правды». Но вот в базу данных «Память народа» выложили очередную порцию документов. И теперь мы знаем, как выглядел наш коллега, как воевал и как погиб. В одном документе указано, что призывался он в Калинине, в другом – что в Кимрах. Ошибки нет: дело в том, что редакция «Пролетарской правды» была эвакуирована и уже осенью 1941 года продолжила работу в Кимрах. А здание редакции и типографии в Калинине во время оккупации было разрушено и сожжено. Так что из Кимр и отправился на фронт журналист Тимофей Губанов. Как многие журналисты, был политруком, военным комиссаром артполка.

В 1942 году был награжден медалью «За отвагу». Вот за что: в бою был ранен комбат, вышел из строя комиссар батареи, и комиссаром был тут же на месте назначен Губанов. Был получен приказ остановить вражеские танки: обстановка сложилась тяжелой. В тот момент, когда пехота, не выдерживая вражеского огня пулеметов и огнеметов, отходила назад, Губанов выкатил вперед два орудия и, увлекая за собой пехоту, прямой наводкой расстреливал фашистов, уничтожая их пулеметные гнезда в сараях. Пулеметные точки были подавлены, и наша пехота с двумя орудиями вошла на окраину деревни. Но силы были неравны: враг, понеся большие потери, ввел новые резервы, нашей пехоте пришлось отойти. Фашисты стремились захватить при этом наши орудия, но Губанов, проявив твердость и ведя огонь, откатил орудия на заранее подготовленные позиции на руках, спас и орудия, и людей. А через несколько дней, когда в атаку поперли немецкие танки, Губанов руководил боем – 2 танка были уничтожены, атака отбита. Вот так воевал калининский журналист. Он погиб в марте 1943 года. «В боях с 22 февраля по 19 марта личный состав полка проявил исключительное мужество, отбивая контратаки врага, нанося ему большие потери в живой силе и технике. Тов. Губанов в бою с 19 на 20 марта при отражении контратаки пал смертью храбрых», — сказано в документе на представление к ордену Великой Отечественной войны 1 степени с подписью самого генерала Баграмяна. К сожалению, посмертно.

Иван Фролов До войны он был фотокорром «Пролетарской правды» и получил прозвище «Птичка», потому что был легок на подъем, мгновенно снимался с места на репортаж и мог часами ходить по городу, фотографировать. Наград на войне он не получил, потому что и там был фотокорром: фронтовой газеты «За Родину». Это была очень крутая по любым меркам редакция: например, в нее писал поэт Степан Щипачев, поэт Михаил Матусовский, поэт Сергей Михалков, поэт Михаил Светлов, поэт Юрий Левитанский, писатели Борис Бялик и многие другие. Что это такое – быть фотокорром фронтовой газеты? Это значит каждый день жить под пулями, и каждый день видеть невыносимые страдания: ведь это газетчики, журналисты фиксировали для потомков следы разрушений, военных преступлений, страшных измывательств над населением, которое творили фашисты. Иван Фролов погиб во время бомбежки: вражеская авиация накрыла поезд-типографию, в которой ехала редакция. Осколок попал ему в голову. Он умер совсем молодым. Наград у него не было. Фотокарточек не осталось. А только снимки в газете.

Уже после войны в гости в родную редакцию «Пролетарской правды» приехал Борис Полевой. Он ведь тоже когда-то, до войны, был корреспондентом нашей калининской газеты. А вернулся в ее стены, пройдя фронтовые дороги, уже известным писателем, автором «Повести о настоящем человеке». На общем фото, сделанном на память, многих не хватало. Их и сейчас как будто не хватает в истории тверской журналистики. Не хватает текстов, которые они так и не успели написать, их фоторепортажей в подшивках, их лиц на общих пожелтевших фото и раздела на сайте нашего РИА с их именами. Порой мы не знаем даже отчеств наших погибших коллег. Но мы их помним. Помните, пожалуйста, и вы. |

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано 9 минут назад

|

|

Опубликовано 21 минуту назад

|

|

Опубликовано 37 минут назад

|

|

Опубликовано 47 минут назад

|

|

Опубликовано 53 минуты назад

|

|

Опубликовано 52 минуты назад

|

|

Опубликовано 54 минуты назад

|

|

Опубликовано сегодня в 15:22

|

|

Опубликовано сегодня в 15:20

|

|

Опубликовано сегодня в 15:15

|

|

Опубликовано сегодня в 14:44

|

|

Опубликовано сегодня в 14:43

|

|

Опубликовано сегодня в 14:25

|

|

Опубликовано сегодня в 14:18

|

|

Опубликовано сегодня в 14:12

|

|

Опубликовано сегодня в 13:49

|

|

Опубликовано сегодня в 13:49

|

|

Опубликовано сегодня в 13:41

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

22.04.2025 в 17:32, просмотров 515

22.04.2025 в 18:28, просмотров 442

22.04.2025 в 19:47, просмотров 407

22.04.2025 в 19:09, просмотров 405

22.04.2025 в 17:30, просмотров 392

22.04.2025 в 20:02, просмотров 384

22.04.2025 в 20:51, просмотров 353

22.04.2025 в 18:14, просмотров 326

22.04.2025 в 16:43, просмотров 271

22.04.2025 в 17:50, просмотров 262

22.04.2025 в 16:30, просмотров 226

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|